De lieu en exposition, promenades parisiennes avec Michel Claura

Musique d’ouverture « Blossom ».

Sara Martinetti : Musique d’accompagnement « Voyage intérieur ». [Lecture] Seth Siegelaub, organisateur d’exposition et éditeur pionnier de l’art conceptuel new-yorkais, affirme en 1969 « Vous n’avez pas besoin de galerie pour montrer des idées » [« Seth Siegelaub: April 17, 1969 », dans Alexander Alberro et Patricia Norvell (dir.), Recording Conceptual Art : Early Interviews with Barry, Huebler, Kaltenbach, LeWitt, Morris, Oppenheim, Siegelaub, Smithson, and Weiner by Patricia Norvell, Berkeley, University of California Press, 2001, p. 38.] et précise en 2005 « les quatre endroits où j’ai organisé des expositions à la fin des années 1960 n’existent plus. Les lieux physiques se sont dématérialisés » [Alexander Alberro, Robert Barry, Christophe Cherix (mod.), Seth Siegelaub, et Lawrence Weiner, table ronde « From the Specific to the General: The Publications of Seth Siegelaub », Museum of Modern Art, New York, 26 novembre 2007].

En 2014, je rencontre son ami français, Michel Claura, un critique d’art et organisateur d’exposition actif à Paris entre 1967 et 1984. Je le convaincs d’entamer une recherche en collaboration sur la base de sa mémoire et de ses archives inédites. Nos rencontres se passent dans son cabinet d’avocat du 16e arrondissement et à son domicile. Un jour, l’envie émerge d’arpenter Paris avec Michel et de retourner sur les lieux où il a organisé des expositions et des événements avec son réseau de proches : René Denizot, Jean-Hubert Martin, Brigitte Niegel, Anka Ptaszkowska et les artistes Daniel Buren, François Guinochet, Sarkis, Niele Toroni, Ian Wilson, etc.

Travaillant sur les pratiques d’écriture dans le réseau de l’art conceptuel, j’ai en tête une question de départ. Si Paris est, selon la formule du professeur de théorie littéraire Karlheinz Stierle, une « capitale des signes » [Karlheinz Stierle, La Capitale des signes. Paris et son discours, trad. de l’allemand par Marianne Rocher-Jacquin, Paris, Éditions de la Maison des Sciences de l’homme, 2001], comment les acteurs de l’art des années 1970 ont joué de la lisibilité de la ville ? Depuis la fin des années 1960, le réseau de l’art conceptuel se tisse finement et simultanément dans de nombreux pays. En France, le développement d’une littératie artistique, les expérimentations en situation d’exposition et la critique des institutions rencontrent les revendications les plus radicales ayant émergé en mai 1968.

Ponctuation musicale « Inspiration de John Barry ».

20e arrondissement, Paris, mars 2022

Bruits de fond, travaux dans la cour d’un immeuble d’habitation.

Michel Claura : Ce dont je me souviens, ce sont les promenades que je faisais dans Paris à peu près au hasard, juste pour marcher dans les rues. Donc, cela n’a rien à voir avec…

Sara Martinetti : Vous faisiez cela régulièrement ?

Michel Claura : De temps en temps, je ne sais pas. Je ne sais pas si je faisais cela toutes les semaines ou tous les mois. Je regardais dans les maisons et je rentrais dans les églises, mais juste pour voir. Cela n’a jamais été dans un but de connaissance. Je veux dire que je n’ai jamais fait d’études. C’était de la curiosité superficielle.

Sons de pas dans Paris et cloche d’église.

Son d’un crayon sur un bloc-notes.

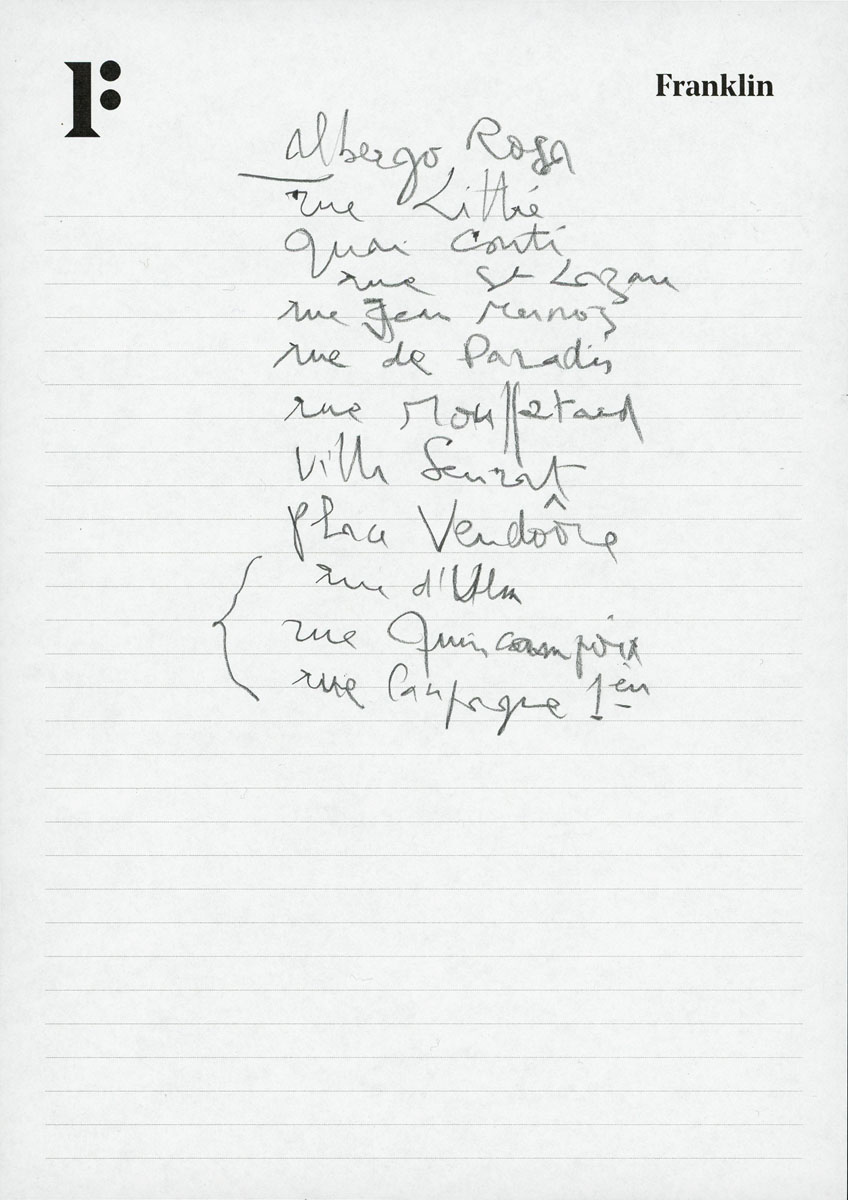

Michel Claura : Je voulais juste faire une petite liste, pour voir si c’est intéressant. Dans le désordre, rue Littré, quai Conti, rue Saint-Lazare, rue Jean Dormoz, rue de Paradis, rue Mouffetard. Qu’est-ce qu’il y avait encore ? Villa Seurat. C’est tout en fait. Ah oui, place Vendôme. Oui, huit, c’est peut-être tout, tout ce que j’ai eu comme lieu d’exposition… dont les histoires avec Ian Wilson.

Sara Martinetti : Oui.

Michel Claura : Ce qui m’intéresse moi c’est que ce n’étaient jamais des lieux dédiés à l’art et qu’en plus c’étaient des lieux de natures assez différentes tout de même. De ce point de vue là, je suis assez content du score [rires]. Ce que j’allais dire : « C’est grâce à mes relations »… c’est vrai, sauf qu’en même temps c’est faux puisque la première exposition c’est celle que l’on a faite avec [Seth] Siegelaub et que le studio [de cinéma] de la rue Mouffetard, c’est moi qui l’ai trouvé. On a payé un loyer modique. Je veux dire par là que ce n’étaient pas des relations professionnelles. Effectivement, dès que j’ai fait quelque chose, j’ai eu l’idée de le faire ailleurs. Après, bon, ce n’est pas devenu un système… Si on l’a fait ailleurs, c’est parce que dès le départ je savais que je n’avais pas envie de faire des choses dans des lieux habituellement réservés à l’art. Voilà, ce n’est pas plus compliqué que cela.

Ponctuation musicale « Modular Blues ».

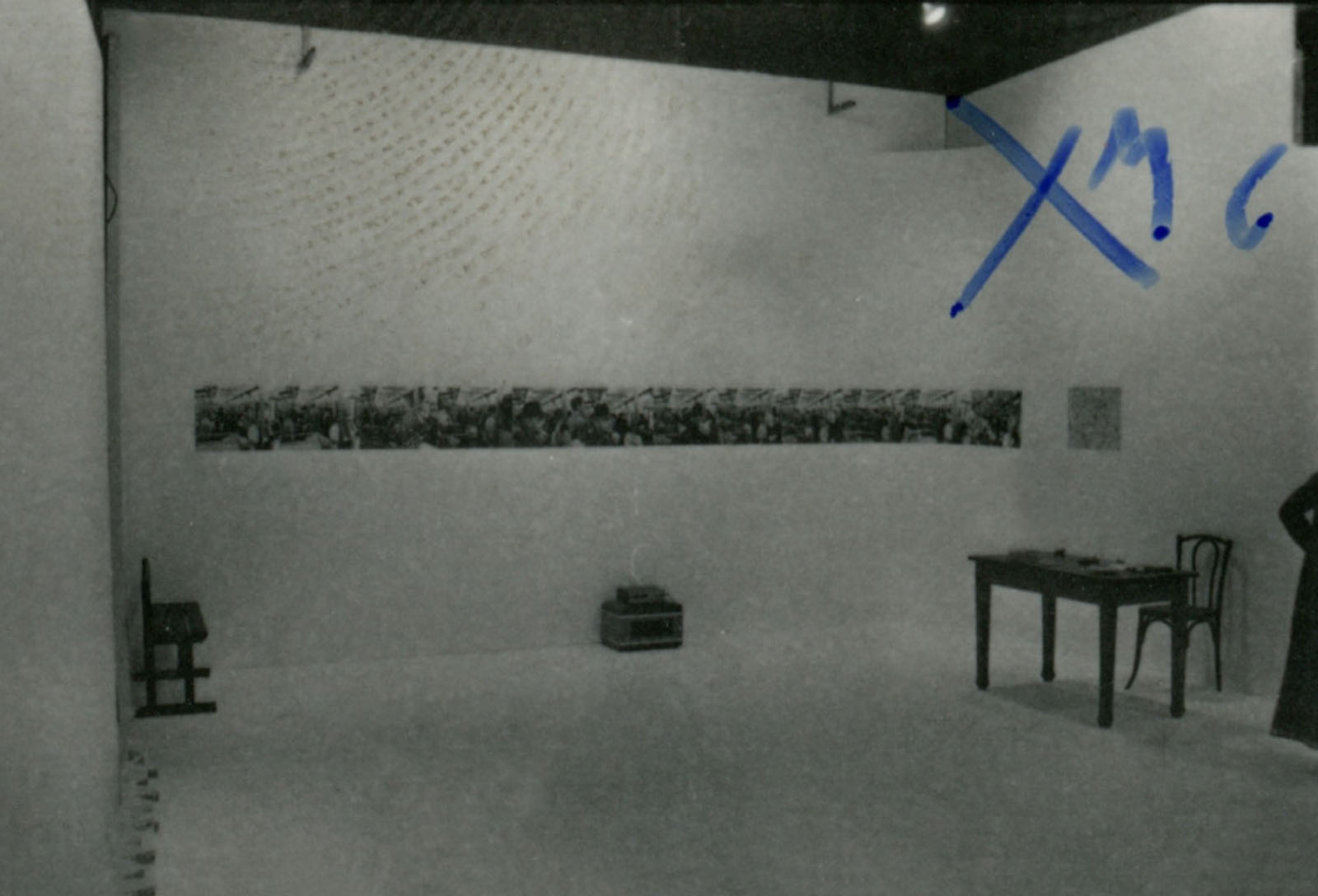

18 Paris IV.70, avril 1970, exposition et catalogue avec Seth Siegelaub, 66 rue Mouffetard, Paris

Sara Martinetti : Bonjour. Excusez-moi Madame, est-ce qu’il y a une cour par ici ?

Sons de portes.

Une habitante : Non, il y a un jardin.

Sara Martinetti : Ah, un jardin… En fait, dans les années 1970, il y avait un studio de cinéma…

Une habitante : Ah, vous êtes au courant !

Michel Claura : Oui.

Une habitante : Ah d’accord, donc vous êtes dans le cinéma un petit peu…

Michel Claura : Non, j’ai organisé une exposition là en 1970.

Une habitante : Ah, d’accord.

Michel Claura : J’avais loué le studio.

Une habitante : Et bien voilà. Paraît-il qu’il y aurait eu un incendie dans son grand hangar où [Claude Joudioux] faisait du cinéma.

Michel Claura : Ah, oui, d’accord, ce n’est plus le même immeuble, d’accord.

Une habitante : Voilà, maintenant, c’est devenu un jardin. Moi j’habite là où il y a le petit géranium.

Michel Claura : C’est magnifique ici.

Une habitante : Quand vous me parlez de la rue du Pot de fer…

Michel Claura : Cela doit être de ce côté-là.

Une habitante : Moi, j’habite là et j’ai une fenêtre qui donne sur la rue du Pot de fer.

Michel Claura : C’est cela. Donc, ce n’est plus du tout… Cela a été démoli et reconstruit.

Sara Martinetti : C’est cela.

Sons d’oiseaux, de pas et de porte dans la cour de l’immeuble au 7 rue du Pot de fer.

Michel Claura : Musique d’accompagnement « Robot d’époque ». [Lecture de l’introduction du catalogue d’exposition : Michel Claura (dir.), 18 Paris IV.70, New York et Paris, Seth Siegelaub, 1970]. Le présent catalogue a en fait commencé d’être constitué à la fin du mois de novembre 1969. Il est indispensable de retracer ici les étapes successives qui ont amené jusqu’à l’exposition 18 Paris IV.70 afin de comprendre le catalogue et aussi l’exposition elle-même. Le 20 novembre, vingt-deux artistes ont été invités à participer à l’exposition. Il leur était demandé d’envoyer un projet pour le 15 décembre. Dès cette première lettre, les artistes invités étaient informés des étapes qui allaient suivre. Le 15 décembre, dix-neuf projets étaient parvenus. Le 2 janvier [1970], tous les projets reçus étaient retournés à chacun des artistes invités. Il était demandé à ceux-ci de renvoyer ce qui constituerait leur participation définitive à l’exposition pour le 1er février, c’est-à-dire de nouveau leur premier projet ou avec modification ou un tout autre, etc. Le 1er février, dix-huit participations définitives étaient enregistrées.

Amboise

Sons des chevaux du haras jouxtant le domicile de Michel Claura et d’oiseaux.

Sara Martinetti : Est-ce que tu pourrais parler un petit peu du rapport entre le studio de cinéma et le dispositif global de l’exposition qui semble finalement plus large et multi-lieux ?

Michel Claura : D’abord, le studio de cinéma est un pur hasard. On n’a jamais cherché un studio de cinéma, mais cela m’a semblé une excellente idée. Justement à propos de cube blanc, c’était l’endroit idéal où on n’avait pas besoin de repeindre les murs parce qu’ils étaient déjà blancs. En plus, ce n’était pas cher – enfin, j’ai le souvenir que ce n’était pas cher. C’est pour cela que nous nous sommes retrouvés dans un studio de cinéma. Là, c’était tout de même très particulier. Je savais qu’il y aurait une exposition, des choses à voir, mais je ne savais pas ce que cela serait. Je n’imaginais certainement pas que des artistes viennent à Paris pour faire un travail en fonction du lieu d’exposition.

Sara Martinetti : Oui…

Michel Claura : Donc, le lieu… c’est parce que Seth et moi savions que de toute façon il y aurait forcément, tout de même, des choses à voir. Donc, cela nous semblait normal d’avoir un point de ralliement. Le lieu n’était là que pour présenter les pièces de certains qui étaient par ailleurs exposées dans le catalogue. Je pense à [Jan] Dibbets, Ed Ruscha [rires]…

Sara Martinetti : Gilbert and Georges, [Robert] Ryman.

Michel Claura : Oui, bien sûr. [Jean-Pierre] Djian… Il y avait [Niele] Toroni. Il y avait Marcel Broodthaers qui n’était pas supposé être là [rires]. Il n’y avait pas grand monde, attends…

Sara Martinetti : Le lieu accommode les restes. Ce que je trouve très marquant quand on regarde les vues d’exposition, c’est cette table avec cette chaise qui trône avec le catalogue.

Michel Claura : [rires]

Sara Martinetti : Est-ce que le lieu tu ne l’as pas choisi pour avoir un point de chute pour vendre et diffuser le catalogue ?

Michel Claura : Non, je pense que la vente des catalogues sur place n’a pas couvert le prix de location qui n’était pas élevé [rires].

Sara Martinetti : Non, mais je me souviens de Rosalind Fay qui m’avait raconté qu’elle avait essayé avec Seth [Siegelaub] de distribuer le catalogue dans des librairies d’art et que personne n’en voulait.

Michel Claura : Absolument.

Sara Martinetti : Il te fallait tout de même un spot pour écouler le catalogue.

Michel Claura : Oui, mais cela n’était pas prévu. On avait décidé de trouver un local bien avant de savoir que personne ne voudrait du catalogue.

Aboiements d’un chien et sons de chevaux.

Les institutions

Sara Martinetti : Donc, au début des années 1970, si tu n’as pas fait d’exposition dans des institutions artistiques, c’est qu’il n’y en avait pas.

Michel Claura : En France ? Oui, en dehors de Paris, c’était le désert. À l’époque, je ne pensais pas du tout avec une collaboration quelconque avec quelque musée que ce soit. Cela ne me serait même pas venu à l’esprit. De faire cela avec des galeries, cela ne m’enchantait pas du tout non plus. Donc, lequel est venu en premier ? Est-ce que c’est l’impossibilité de faire quelque chose avec des galeries ou est-ce que c’est le souhait de ne pas faire quelque chose avec les galeries ?

Sara Martinetti : Ou les institutions ? Vous critiquez très fortement les institutions à l’époque.

Michel Claura : Oui, d’accord. Mais qu’est-ce que j’aurais pu refuser de toute façon ? On ne m’a rien proposé.

Sara Martinetti : Tu as déjà refusé la Biennale de Paris, Michel.

Michel Claura : Non, mais cela est plus vieux.

Sara Martinetti : Non, c’est 1971.

Michel Claura : Ah oui, c’est vrai. Je n’ai pas refusé, c’est eux qui m’ont jeté [rires].

Sara Martinetti : Oui, enfin… Tu as tendu la perche, non ?

Michel Claura : Je leur ai fait une proposition qu’ils n’auraient pas dû refuser.

Ponctuation musicale « Anges ».

À Pierre et Marie, une exposition en travaux, 1982-1984, exposition (première équipe : Daniel Buren, Michel Claura, Jean-Hubert Martin, Sarkis, Selmane Selvi) et catalogue, 36 rue d’Ulm, Paris

Sons de rue, vélo et ambulance.

Michel Claura : Alors là, évidemment, on ne reconnaît plus grand-chose.

Sara Martinetti : Oui, on va avoir du mal.

Michel Claura : Le 36 a disparu en plus. Oh, les cons ! Ils ont fait disparaître le 36 !

Sara Martinetti : Donc, où était l’église ?

Michel Claura : Là ! Je ne sais pas ce que l’on peut faire de mieux. Si, on peut peut-être passer par l’autre côté pour voir par-derrière, mais cela va être la même chose. Cela va être l’hôpital.

Sara Martinetti : Faisons le tour, faisons le tour.

Cloche d’église sonnant le glas.

Sons d’une pendule.

Sara Martinetti : J’aimerais que tu me donnes quelques éléments d’information sur la destruction de l’église.

Michel Claura : Le point intéressant est que la destruction de l’église devait être le terme de l’exposition. Donc, ce qui était intéressant était de faire une exposition dont le terme était aléatoire…

Sara Martinetti : La date de la destruction était aléatoire ?

Michel Claura : On ne savait pas du tout quand cela aurait lieu !

Sara Martinetti : Ah oui…

Michel Claura : Oui, oui, oui… Cela a été retardé… Par rapport aux ambitions de l’Institut Curie, l’exposition n’aurait jamais dû avoir lieu. L’église aurait déjà dû disparaître. Comme souvent, des travaux de cette importance sont retardés d’année en année. Effectivement, personne ne savait combien de temps cela durerait. On savait que cela durerait un certain temps puisqu’il n’y avait pas de date.

Sons de démolition, machines et gravats.

Sara Martinetti : En tant qu’organisateur, il y a une forme de planification. Est-ce toi, d’autant plus que tu étais [par ton métier d’avocat] dans ce genre d’affaire, tu avais une estimation du temps qu’allait durer l’exposition ?

Michel Claura : Non, pas du tout. Si, je savais qu’il y en avait au moins pour un an. Après, le hasard a bien fait les choses parce que, si cela avait continué, je ne sais pas avec quel argent on aurait continué. Oh, peut-être qu’on aurait eu à nouveau des subsides de la Délégation aux arts plastiques mais, la deuxième fois que je suis allé tendre mon chapeau [Gérard] Gassiot-Talabot m’a dit : « L’année prochaine, on ne peut plus ». Cela tombe bien, l’année suivante, il n’y a pas eu.

Musique en intermède « Marche enjouée ».

Sons de la campagne.

« La prochaine fois ce sera où ? »

Sara Martinetti : Dans les différents projets que tu as organisés et donc dans les différents lieux, est-ce qu’il y a un rapport entre la nature de l’exposition ou de l’événement et la nature du lieu ? Ou est-ce que tu as joué des contrastes, des similitudes ou des échos ? Autrement dit, est-ce que le lieu fait partie du dispositif aussi d’un point de vue du sens ? Est-ce que le studio de cinéma apporte quelque chose à la théorie du white cube et son rapport à l’art conceptuel ?

Michel Claura : Non… À l’exception près de la rue d’Ulm où le jeu était vraiment de travailler avec le bâtiment, les autres choses que j’ai pu faire n’avaient pas cet objectif-là. Donc, cela confirme que je n’avais pas en tête un endroit, un lieu, au moment de penser – concevoir on dit – ce que serait la démonstration en question. Donc, le lieu est indifférent mais, parfois, cela a pu se transformer en piège. Effectivement, ce n’était pas des lieux dédiés à l’art.

Sara Martinetti : En piège ?

Michel Claura : Cela peut être pris comme tel parce que… sauf que les gens qui participaient étaient au courant que l’exposition n’allait pas avoir lieu dans un musée ou dans une galerie.

Sara Martinetti : D’accord.

Michel Claura : Disons que le piège pourrait être de se retrouver dans un endroit qui n’est pas fait pour.

Sara Martinetti : Avec son lot d’inconfort, d’étrangeté, de surprise…

Michel Claura : De ce point de vue là, ce n’était pas de la provocation. C’était un fait que c’était en vue d’une présentation dans un endroit qui ne serait pas consacré à l’art. Après, démerde-toi.

Sara Martinetti : Hier, tu m’as dit qu’éventuellement des gens sont venus à tes expositions, tes manifestations, en ayant une curiosité par rapport au lieu.

Michel Claura : Que des gens venaient rien que pour voir le lieu ? Oui, cela est très possible. C’est cela que tu veux dire ? Oui, je me souviens que l’on me posait la question : « Et la prochaine fois, ce sera où ? ». Des conneries de ce genre… des questions de ce genre.

Sara Martinetti : On te posait vraiment la question ?

Michel Claura : Oui, oui.

Sara Martinetti : C’est presque ta marque de fabrique.

Michel Claura : Oui, mais comme j’ai cessé la fabrication assez rapidement, cela n’est pas devenu trop une habitude.

Sons d’une terrasse de restaurant au bord de la Seine.

Bruce Donn, le complice

Michel Claura : À l’époque où principalement un client et ami m’a prêté des locaux pour faire des expositions (sur une période relativement longue qui a duré jusqu’en 1979), dans mon métier d’avocat, je n’étais pas particulièrement spécialisé en immobilier. Après, très longtemps après, les circonstances ont fait que je suis devenu pratiquement, uniquement, spécialisé dans l’immobilier.

Sons de bouchon de bouteille et de vin versé.

Michel Claura : Et alors, qui c’était ? C’est un Monsieur qui s’appelle Bruce Donn et qui était un anglais d’origine anglaise qui était dans l’immobilier en France, à Paris.

Sara Martinetti : Est-ce que tu peux m’expliquer quel genre d’opération sa société faisait ?

Michel Claura : Cela s’appelait de la promotion immobilière. C’était une société avec des fonds anglais qui achetait sur Paris des immeubles de bureau à démolir pour reconstruire. Il faisait de la promotion immobilière en matière de bureau.

Sara Martinetti : Démolir pour reconstruire, c’est-à-dire pour optimiser les mètres carrés, reconfigurer en bureau, louer ou vendre ?

Michel Claura : Cela se finissait toujours par une vente, mais c’était de l’achat, exploitation et le moment venu « vente ».

Sara Martinetti : La promotion immobilière n’est-elle pas de la spéculation ?

Michel Claura : De la spéculation, non. Ce n’est pas plus de la spéculation que d’acheter un kilo de bananes deux francs et de le revendre trois francs cinquante [rires].

Sara Martinetti : Est-ce que Bruce était connecté à la scène artistique…

Michel Claura : Pas du tout.

Sara Martinetti : … ou est-ce que c’est toi qui l’as propulsé dans tes aventures ?

Michel Claura : Je l’ai propulsé, mais je ne l’ai pas poussé très fort car je crois que cela ne l’a pas franchement intéressé. Franchement, il a fait tout cela par amitié, point final.

Sara Martinetti : Il était là au vernissage, il suivait vos aventures ?

Michel Claura : Ah oui, bien sûr ! Il était là au vernissage, il invitait tout le monde à dîner. Bref, il faisait les choses bien.

Sara Martinetti : Vous aviez une sociabilité ensemble ou c’était une relation de travail avec qui tu entretenais de l’amitié ?

Michel Claura : Il avait un hobby. C’était les restaurants.

Sara Martinetti : C’est un bon hobby !

Musique « Le retour de Jimmy ».

Michel Claura : Il avait fait de ce hobby non pas une source de revenus… Il faisait de la critique gastronomique pour je ne sais quelle revue anglaise. Donc, j’ai fait une quantité de restaurants parisiens avec lui parce qu’il m’invitait et qu’on était amis. En dehors de l’art et en dehors de l’immobilier… Je ne sais pas si je lui ai appris quelque chose en matière artistique mais, lui en matière gastronomique, il m’a bien éduqué. Il m’a emmené dans les bons endroits [rires] !

Sara Martinetti : Est-ce qu’il écrivait sous son propre nom ou sous pseudonyme ?

Michel Claura : Je n’ai jamais lu ! Je n’en sais rien !

Sara Martinetti : Il a, un peu comme toi, deux vies finalement.

Michel Claura : Oui, je ne me souviens plus. Il y avait des anecdotes à la con, encore une fois. Il m’est arrivé des blagues avec lui, absolument ahurissantes, ahurissantes. Je t’en raconte juste une histoire, mais ce n’est vraiment pas intéressant.

Sara Martinetti : Juste pour rire.

Michel Claura : Un jour, on avait rendez-vous avec lui pour aller dans un restaurant, rue de Lille ou rue de l’Université, je ne sais plus laquelle des deux. On [avec Brigitte Niegel, femme de Michel Claura] était sur le trottoir, on approchait du restaurant et, au coin de la rue, après le restaurant, on voit deux voitures qui se rentrent dedans. Qui sort de la voiture, coupable, il me semble ? Bruce Donn.

Sara Martinetti : Non !

Michel Claura : On avait rendez-vous. Jusque-là, c’était normal. Je le vois qui gueule, qui gueule. Je m’approche délicatement. À ce moment-là, je l’entends qui dit au mec : « Et puis, cela ne se passera pas comme cela. D’ailleurs, voici mon avocat ! » [rires] Et donc, ils ont fait un constat, et puis c’est tout.

Musique Te Deum composée par Marc-Antoine Charpentier, 1688.

Une Exposition de peinture réunissant certains peintres qui mettraient la peinture en question, 1973, exposition et catalogue avec René Denizot, 16 place Vendôme, Paris

Sons de voiture, essuie-glaces, clignotants et de pneus sur des pavés.

Michel Claura : Place Vendôme, c’était Une Exposition de peinture réunissant certains peintres qui mettraient la peinture en question.

Sara Martinetti : C’était dans un appartement ?

Michel Claura : Yes, transformé en bureau.

Sara Martinetti : Ah, c’étaient des bureaux !

Michel Claura : C’étaient des bureaux, mais cela n’avait pas été construit pour être des bureaux. Cela avait conservé toute la décoration intérieure car la plus grande partie était classée.

Sara Martinetti : Parfois, dans les choix d’accrochage, les œuvres sont au-dessus de la cheminée et se confrontent avec les moulures et parfois vous avez fait ces constructions avec les tissus blancs. Est-ce que tu te souviens de l’accrochage ?

Michel Claura : En y réfléchissant, je pense que c’est allé de soi, mais c’est marrant parce que je ne me souviens plus du tout d’une discussion. Il y a forcément eu une discussion pour savoir qui avait besoin d’un mur blanc. Tout le monde n’en avait pas besoin.

Sons de pas sur parquet Versailles.

Michel Claura : Étant donné que l’on s’adressait à des peintres, honnêtement, on ne leur avait pas demandé de venir pour décorer la place Vendôme. Donc, là, ce n’était que le lieu. Ce n’était pas une invitation faite aux artistes de sortir de leur cadre habituel. La place Vendôme comme lieu d’exposition pour cette exposition de peinture, c’est un gag et c’est un hasard heureux. J’avais cette possibilité qui était tout à fait intéressante.

Sara Martinetti : Est-ce que le lieu, dans ce cas, ne rendait pas l’exposition plus provocante ?

Michel Claura : Provocante, oui mais d’une manière un peu paradoxale. Provocante, parce que, pour certains, c’était montrer des peintures dans un espace qu’elles ne méritaient pas. Tu vois ? La place Vendôme, on n’y touche pas. On ne met pas des peintures qui ne veulent rien dire dans des espaces sacrés, enfin sacrés au regard de l’histoire de l’architecture.

Daniel Buren

Extrait de Daniel Buren, Limite critique, Paris, Édition Yvon Lambert, 1970. [Lecture par Sara Martinetti]

Musique d’accompagnement « Labyrinthe mental ».

L’objet d’art lui-même n’existe, ne peut être vu, qu’en fonction du Musée/Galerie qui l’enveloppe, Musée/Galerie en vue duquel il a été fait et auquel pourtant aucune attention spéciale n’est portée. Cependant, hors de ce contexte prétendu neutre puisqu’on n’y pense pas, l’œuvre hors temps, hors limite, voire pure et neutre, s’effondre. [Il existe] divers processus de camouflage artistique tant par rapport à l’œuvre proprement dite que par rapport à son extérieur, ses contextes. Seule la connaissance de ces cadres/limites successifs, et leur importance, peut permettre à l’œuvre/produit telle que nous la concevons de se situer par rapport à ces limites et par suite dévoiler celles-ci.

Sara Martinetti : Je voulais savoir si c’était des choses dont tu avais discuté avec Daniel Buren puisqu’à l’époque il réfléchit au contexte, aux modalités d’inscription de l’art dans un contexte à la fois architectural et institutionnel, politique.

Michel Claura : Oui, bien sûr, mais je ne peux pas te raconter. Je n’ai pas gardé d’enregistrements [rires].

Sara Martinetti : Dommage.

Michel Claura : Oui, bien sûr qu’on en parlait, mais c’est tout ce que je peux dire. Forcément, il ne faut pas oublier que lui c’est l’artiste et pas moi. Donc, c’était plus son problème que le mien. Ce n’est pas le même métier, surtout que le mien n’en est pas un. La seule chose que je peux lui ouvrir… je peux lui ouvrir, effectivement, un lieu d’exposition auquel il n’aurait pas eu accès tout seul, par exemple mais c’est tout. Donc, forcément, cela lui donne l’occasion d’expérimenter un lieu différent.

Ponctuation musicale « Féérie électronique ».

Vitrine pour l’art actuel, 1978-1980, espace alternative, librairie de livre d’artiste, café avec Brigitte Niegel, Anka Ptaszkowska et d’autres, 51 rue Quincampoix, Paris

Sons de rue puis de café-restaurant.

Michel Claura : On avait fait une décoration à l’intérieur, si je peux appeler cela une décoration : un truc plus sommaire que cela, ce n’était pas possible. Les gens qui avaient racheté cela pour ouvrir le restaurant qui s’appelait Pacifique palissage avaient gardé le truc intact.

Sara Martinetti : C’était super beau, ce que vous aviez fait.

Michel Claura : Cela marchait super bien. La décoration marchait bien pour eux. C’est marrant, cela fait longtemps que ce restaurant [Dans le noir] existe. Non, cela a été changé. Ce n’était pas comme cela les vitrines.

Sara Martinetti : On entrait déjà là, non ?

Michel Claura : Oui, oui. Tu veux que l’on rentre ? On peut rentrer et faire comme d’habitude.

Gérante du restaurant : Bonjour.

Michel Claura : Je ne vous dérange pas. Je veux juste jeter un coup d’œil ; je vais vous expliquer pourquoi. Avant vous et avant Pacifique palissage, j’ai occupé cette boutique.

Gérante du restaurant : C’est vrai ?

Michel Claura : Oui, dans les années 1970-1980.

Gérante du restaurant : D’accord.

Michel Claura : Je voulais juste jeter un coup d’œil.

Gérante du restaurant : Bien sûr, faites comme chez vous, je vous en prie. Faites votre petite visite.

Michel Claura : Depuis, vous avez tout de même fait des travaux.

Ponctuation musicale « Jingle télévision FR3 ».

Journaliste de télévision : Il aura fallu sept ans de recherche et de travaux pour mener presque à son terme le projet artistique principal du Président Pompidou. Un musée d’art moderne avec des salles de documentation, une vaste bibliothèque de lecture publique ouverte aux techniques les plus modernes et prête à accueillir les lecteurs séduits par les 300 000 volumes exposés, un centre de création industriel destiné à éclairer le choix des consommateurs, un centre de recherche et de coordination acoustique musique : voilà, entre autres choses, ce que Paris aura à sa disposition à partir de mardi prochain. [Reportage « Beaubourg, 2 jours avant l’ouverture du Centre Pompidou », 29 janvier 1977]

Sara Martinetti : Vitrine et Pompidou. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de…

Michel Claura : De Vitroune et Pompidi. Donc, Pompidou s’est installé avant nous, bizarre [rires]. C’est le hasard qui a voulu que l’on trouve quelque chose rue Quincampoix, juste en face du musée, à l’autre bout de la rue de Venise. C’est aussi le hasard que cet endroit soit beaucoup plus grand que ce dont on avait besoin. Effectivement, si on a trouvé un local au 51 rue de Quincampoix, c’est parce que l’on cherchait dans ce quartier-là. Ce n’est pas tout à fait un hasard. Ce n’est pas subitement que l’on s’est dit : « Tiens, il y a Beaubourg juste à côté ». On savait que Beaubourg n’était pas loin. Compte tenu de l’activité qui était de présenter sur la vitrine des expositions qui se passaient dans le monde entier en même temps, c’était normal, logique, que l’on souhaite se rapprocher de Beaubourg qui était supposé devenir l’endroit où tous les amateurs d’art du monde, ou en tout cas de France, viendraient. Ce n’était pas uniquement pour être à la mode, c’est-à-dire de se rapprocher de Beaubourg – je crois que je l’ai écrit de manière immodeste – eut égard à nos activités complémentaires à celles de Beaubourg. Voilà, donc c’est cela le lieu. C’est vrai que tu parlais du débouché de la rue de Venise. C’est difficile d’être beaucoup plus près.

Sara Martinetti : Vous aviez le meilleur spot.

Michel Claura : C’est-à-dire qu’il y en avait d’autres qui donnaient sur la rue Saint-Martin, c’est-à-dire sur le parvis même, et qui ont fait des galeries, etc. À ma connaissance, elles se sont toutes cassé la gueule, toutes.

Sara Martinetti : Et dans la rue Quincampoix ?

Michel Claura : Dans la rue Quincampoix, il n’y avait pratiquement rien comme activités liées à Beaubourg. Cela a vraiment commencé en toute proximité de Beaubourg. Rue du Grenier Saint Lazare, avec Yvon Lambert… je crois que c’est avant l’ouverture de Beaubourg. Il s’est installé là à cause de Beaubourg, mais je crois qu’il avait emménagé là avant Beaubourg.

Sara Martinetti : Il a beaucoup de galeries qui à l’époque s’installent. Des espaces en étage avec Guislain Mollet-Viéville…

Michel Claura : Il y a [la galerie Daniel] Templon qui s’est installée là aussi.

Ponctuation musicale « Inspiré de John Barry ».

Épilogue

Bruit de pluie sur le toit du bureau de Michel Claura à Amboise.

Sara Martinetti : Ma dernière question est une espèce de remarque. Tu n’as jamais organisé d’exposition dans ton quartier favori, dans ton quartier…

Michel Claura : De naissance ! Oui…

Sara Martinetti : Le 9e. Pourquoi ?

Michel Claura : C’est aussi un hasard. Je n’avais rien contre mais… Je réfléchis parce que mine de rien, j’ai peut-être fait quelque chose que j’ai oublié. On ne sait jamais. Non, je ne crois pas. Non, c’est parce que je n’ai pas trouvé d’endroit, parce que franchement sinon je suis allé à peu près n’importe où. Ce n’est pas un refus.

Sara Martinetti : Le 6 rue Paul Escudier est tout de même très présent dans les archives.

Michel Claura : Oui, c’est mon adresse.

Sara Martinetti : Tu ne m’as pas dit que tu n’y avais jamais habité ?

Michel Claura : Non, c’était une adresse. C’est ce que l’on appelle une domiciliation. Comme cela, personne ne savait où j’habitais. Cela me permettait de continuer ma vie mystérieuse !

Sara Martinetti : Pas mal.

Michel Claura : Nous en resterons là alors.

Sara Martinetti : Allez !

Sara Martinetti : Musique de fond « Voyage intérieur ». [Lecture] De lieu en exposition, les promenades nous ont amenés à nous déplacer géographiquement mais aussi temporellement. La mémoire des lieux se transmet partiellement entre les habitants. L’histoire des événements artistiques ne reste partagée que par leurs protagonistes directs qui vivent dans un Paris à la fois concret et artistiquement conceptuel. Leurs activités sont ouvertes au public de l’art mais réclament de suivre ce qui se présente comme un jeu de signes : recevoir le carton d’invitation, se rendre à une adresse non repérée sur la cartographie des institutions, se confronter à des œuvres interrogeant les médiums, etc.

Aller sur le terrain permet d’entrer dans la complexité des dispositifs curatoriaux mis en place par Michel [Claura] et ses proches. Avec l’espace d’exposition des œuvres, la situation urbanistique, les usages quotidiens et la propriété juridique des bâtiments en viennent à nourrir l’expérience artistique. Le travail d’organisation confère au projet une dimension alternative par une série de décalages, comme me le confie Michel…

Michel Claura : J’avais évidemment une distance par rapport à l’événement qui faisait que j’avais du mal à me passionner. Cela m’est arrivé de me mettre en colère.

Sara Martinetti : Est-ce que tu suggères que si tu avais été un peu plus professionnel, comme Germano Celant par exemple, tu penses que vous vous seriez structurés en mouvement, que vous seriez allés plus loin en faisant une revue ?

Michel Claura : Pour ce qui est de la revue, effectivement, c’était à moi de la faire. C’était moi qui avais a priori le plus d’appétence pour cela et le plus de capacité pour cela et le moins de soucis d’argent. Tout cela me semble très lointain et je n’en ai aucun regret.

Musique de fermeture « Blossom ».

[Générique]

Avec Michel Claura et Sara Martinetti.

Recherche et scénario : Sara Martinetti.

Son et musique : Cengiz Hartlap.

Remerciements : Centre allemand d’histoire de l’art, Mathilde Arnoux, François Guinochet, Stéphanie Katz, Michèle Meyer, Julia Séguier, Élodie Vaudry et les personnes rencontrées au hasard des marches.

2023