Le graffiti : « It’s the gift that keeps on giving »

Entretien de Sabrina Dubbeld et de Simon Grainville avec les artistes Lek & Sowat mené lors du colloque international « Pratiques urbaines : expériences sensibles » qui s’est déroulé au Centre allemand d’histoire de l’art – DFK Paris, les 27 et 28 juin 2022.

Simon : Nous accueillons Lek & Sowat (fig. 1), deux figures importantes du graffiti français. Leur pratique s’affranchit de cette tendance initiale qu’est le graffiti de lettrage classique pour aborder d’autres pratiques artistiques et d’autres méthodes. Lek, tu as essentiellement évolué au début à Paris et en région francilienne. Tu as une formation en architecture, ce qui a aussi orienté ta pratique vers des espaces architecturés assez marqués, notamment des lieux en friche, avec un travail sur le lettrage très géométrisé et très déstructuré. Et de ton côté, Sowat, tu as débuté au sein de la scène marseillaise. Tu as aussi eu une pratique articulée autour du lettrage calligraphique inspiré par la culture Cholo Writing aux États-Unis, avec des figures telles que Chaz Bojorquez.

Vous vous êtes rencontrés dans les années 2000 en menant un certain nombre de projets en commun. Je pense notamment à la résidence artistique sauvage au Mausolée en 2010. En 2012, vous êtes également intervenus au « Lasco Project », dans les entrailles du Palais de Tokyo. Il s’agit en quelque sorte d’un piratage culturel. Enfin, en 2015-2016, vous êtes invités en tant que pensionnaires-artistes à la Villa Médicis, en Italie.

En ce qui concerne votre actualité, vous présentez en ce moment même l’exposition « Duography » (fig. 2, 3) aux Ateliers Grognard à Rueil-Malmaison, jusqu’au 3 juillet 2022.

Vous avez adopté des esthétiques différentes et êtes issus de scènes du graffiti géographiquement distantes. Est-ce que vous pouvez nous parler plus précisément de votre rencontre et de la manière dont vous avez mêlé vos esthétiques respectives ?

Sowat : On s’est rencontrés en 2010 pendant une exposition collective organisée par le magazine Graffiti Art à la galerie Celal, à Paris. Lek était une grande figure de ce mouvement et pour moi, provincial, c’était un moment assez fort. La chance, c’était qu’il était sympathique. Ce qui n’est pas donné avec tous les artistes du graffiti parisien qui peut être un milieu un peu âpre, parfois rude. Fred n’était pas du tout dans cette dynamique. L’un et l’autre, on était dans un moment de nos vies où on avait décidé d’arrêter le travail alimentaire pour se lancer dans l’art. Pendant cette rencontre, Fred m’a parlé d’un centre commercial à l’abandon qu’il avait trouvé dans le nord de Paris, Porte de la Villette (fig. 4).

Durant les trois premiers mois, on y allait ensemble pour créer tous les deux. On avait le temps, on avait arrêté nos boulots alimentaires. On a passé des journées et des journées dans ce bâtiment et au fur et à mesure, on s’est dit qu’on pouvait faire quelque chose et que ce quelque chose pouvait prendre l’aspect d’un projet collectif. Peut-être même qu’on pouvait inviter d’autres artistes à venir nous rejoindre (fig. 5).

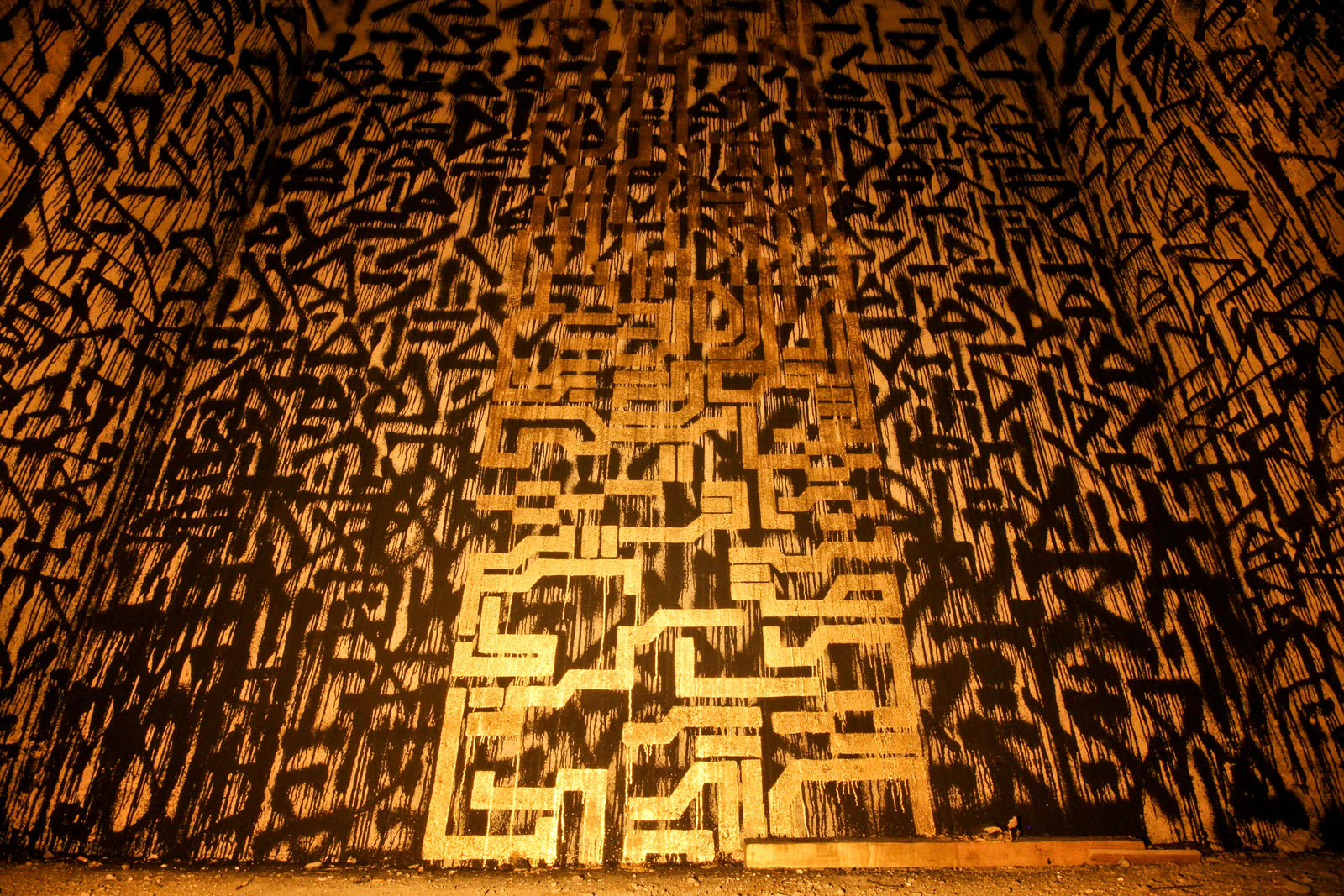

Lek : On voulait aborder des aspects qui nous intéressaient dans le graffiti et mettre en avant des choses qu’on ne voyait pas, et ce en fonction de certaines expos qui avaient pu être faites à cette époque-là. On essayait de répondre de manière positive à ce qui ne nous plaisait pas dans certaines institutions. On a essayé de réfléchir au lieu en tant que tel. Ce n’était pas seulement peindre sur les murs, c’était vraiment s’approprier l’espace et toutes les caractéristiques qu’il pouvait y avoir : les sous-sols, toutes les colonnes et même l’aspect dégueulasse du spot. Ça nous intéresse plus que le côté chaos. Généralement, le graffiti arrive là où plus personne ne s’occupe de rien ou de qui que ce soit. C’est intéressant que le graffiti se développe comme ça, mais l’idée était aussi de trouver les plus belles caractéristiques de ce lieu (fig. 6). Cela nous a amenés à travailler avec plein de personnes, à réfléchir aux combinaisons qu’on pouvait faire avec les autres artistes. C’est un peu tout ça que ce lieu nous a apporté.

Sabrina : Le Mausolée est aussi, en quelque sorte, un spot d’urbex. Or, la pratique de l’exploration urbaine est extrêmement codifiée, ritualisée, secrète et accomplie par une communauté qui a à cœur de toujours préserver le site qui a été découvert. Les urbexeurs ont également pour crédo de ne pas divulguer le lieu, de ne pas le dénaturer et donc de ne pas y faire venir beaucoup de personnes. Est-ce que vous, vous vous identifiez comme « urbexeurs » ? Est-ce que vous considérez que votre pratique graffiti peut aller de pair avec l’urbex, constituer une extension de cette dernière ? Qu’en est-il du point de vue de la sociabilité et des échanges qui se sont tissés au sein de cet espace ?

Lek : En fait, quand on commence cette pratique d’exploration urbaine, on ne sait pas trop comment elle s’appelle. On le fait. D’autant que quand j’ai commencé à m’intéresser à ce type de lieu, je pensais vraiment que ce qui était intéressant dans le graffiti, c’étaient les clashs artistiques et graphiques. C’est là où je me suis rendu compte que quand tu es différent, tu ne rentres pas dans la mouvance. Ça me saoulait un petit peu qu’il n’y ait pas ce type de confrontation. Il faut dire que j’ai vécu dans un environnement, dans le 19e à Paris où tout était en construction, avec plein de bâtiments abandonnés. Ça m’a marqué et c’était mes prémices : c’est là où je débute. J’y ai rencontré un tas de personnes.

Et justement ma pratique a commencé à changer en explorant ces lieux abandonnés. Avec l’expérience, j’ai appris à appréhender un espace et comment le redéfinir. Et ça c’est important puisqu’un mur classique, c’est un aplat, c’est face à nous, en revanche, dans ce type de lieu, ma peinture, elle pouvait déborder (fig. 7). L’espace en lui-même est intéressant même si, de fait, c’est ingérable en termes de photos ! On a réfléchi à ça de manière plus posée avec Mathieu. Donc le mausolée correspond à ça : on a essayé de créer un vocabulaire. Et il y avait tout un tas de questions : Qu’est-ce que l’urbex ? Qu’est-ce qu’un artiste qui vient du graffiti doit faire dans ce lieu ? Comment le développer ?

Sowat : Fred trouve le lieu, 40 000 mètres carrés, Porte de la Villette. On commence à bosser dessus en septembre. C’est énorme. Tout de suite, on se dit que si on invite les gens, il faut mettre des règles. Les règles, c’est de ne pas parler du lieu et de ne pas montrer de photos. C’est le début des réseaux sociaux à cette époque-là ; je pense qu’on serait bien plus embêté aujourd’hui. On demandait aux gens qui nous accompagnaient – qui nous faisaient confiance et qui venaient donc dans un lieu inconnu pour y faire quelque chose – de rester très secret, de ne pas en parler à leurs collègues, de ne pas montrer de photos. En somme, de faire comme si tout ça n’existait pas. Parce que des lieux comme ça à Paris, ça a de la valeur. Beaucoup.

Et très rapidement, on a eu envie d’y faire un projet en plus. On a conscience que c’est compliqué car le lieu ne nous appartient pas et donc tu deviens en quelque sorte mentalement propriétaire d’un espace qui n’est pas à toi. La question centrale, c’est : comment faire pour le préserver ? Alors on a demandé aux artistes d’appréhender l’espace d’une certaine manière, de ne pas taguer... Ce qui est bizarre quand on invite des tagueurs (rires), que ce soit des anciens tagueurs ou des nouveaux artistes d’ailleurs, peu importe !

On a donc eu envie de mener ce projet à terme avec Fred et de sortir un livre. Et dès la première page du livre, on voulait préciser l’adresse exacte et dire aux gens exactement comment se rendre dans le lieu, préciser ce qu’il faut escalader par exemple. C’est vraiment ça qui nous tenait à cœur et on a réussi. Le lieu est devenu « public » maintenant, enfin « public » dans le milieu de l’urbex. Il y a d’ailleurs beaucoup de tags qui ont été ajoutés une fois qu’on a quitté le bâtiment. Toute la peinture sur les plafonds et sur les piliers du Mausolée, c’est Fred et moi, tous nos invités, et puis le reste des écritures, c’est public. C’est devenu un palimpseste comme ça, une espèce de cadavre exquis qui nous a échappé.

On a aussi réalisé un film qui montre tout le projet en time lapse, dans un seul mouvement de caméra car on ne voulait pas avoir de problème de raccord d’un plan à l’autre.

Simon : J’aimerais à présent parler d’un autre projet qui vient aussi s’inscrire dans des espaces interstices. Il s’agit de votre intervention au Palais de Tokyo, ce qu’on appelle le Lasco Project (fig. 8, 9). Vous avez investi le lieu d’une manière un peu particulière puisqu’une nouvelle fois, vous avez invité plusieurs de vos amis graffeurs issus de différentes scènes, y compris internationales. Vous avez également endossé une autre casquette qui est celle du commissaire d’exposition en gérant la mise en espace des artistes et des œuvres. Pourriez-vous revenir sur cette expérience ?

Lek : Comme toutes ces histoires, au début, on ne sait pas ce qu’on est vraiment. On est artistes. On a des potes dont aime bien le travail, qu’on a envie de montrer parce qu’on pense qu’il y a quelque chose à faire dans le milieu de l’art (fig. 10, 11). Ces casquettes arrivent après. On pousse ces mêmes artistes parce qu’ils ont les mêmes questionnements que nous. Pour nous, il est intéressant que les artistes qui viennent de cette tradition du graffiti viennent déstabiliser les codes de l’institution au travers de leur vision en dehors du cadre. Mais, à chaque fois, reviennent toujours ces mêmes questions : comment s’introduire dans le lieu, comment faire comprendre que tel ou tel artiste est essentiel ?

Sowat : En tout cas, ce qui est sûr, c’est qu’on essaie de faire les choses à l’intuition et c’est seulement dans un second temps qu’on peut analyser le tout. Ce truc de commissaire d’exposition, on l’avait déjà fait au Mausolée quelque part. À partir du moment où on invite des artistes, qu’on leur demande de travailler dans telle période de leur style, sur tel endroit, avec telle bombe, c’est déjà faire du commissariat. Les propositions artistiques se font naturellement, presque à l’instinct, avec humour. On se disait qu’on faisait « des groupes de jazz » : c’était ça notre mot pour qualifier le commissariat d’exposition. « On va faire du jazz, on va faire des bœufs » : on va inviter tel artiste pour qu’il nous donne telle ligne de basse et tel autre artiste pour qu’il nous donne la rythmique. « On va décoller ». C’est ça l’intuition de base.

En ce qui concerne le Palais de Tokyo, il y a véritablement deux choses qui ont joué.

La première, c’est qu’on a très vite compris que cette institution n’avait jamais rien produit sur cette culture. Nous, on trouvait ça anormal et on s’est dit qu’on allait réparer cela.

Et la deuxième chose qui nous a animés, c’était de répondre à ces questions : est-ce que je peux faire du graffiti dans un musée ? Est-ce que le graffiti, c’est forcément en extérieur ? Est-ce que je peux faire des choses de manière illégale dans un musée ? Qu’est-ce qu’au fond, l’illégalité dans un musée ? Par exemple, l’illégalité, pour moi, c’est d’inviter Jacques Villeglé sans l’aval administratif de qui que ce soit pour le faire venir travailler (fig. 12).

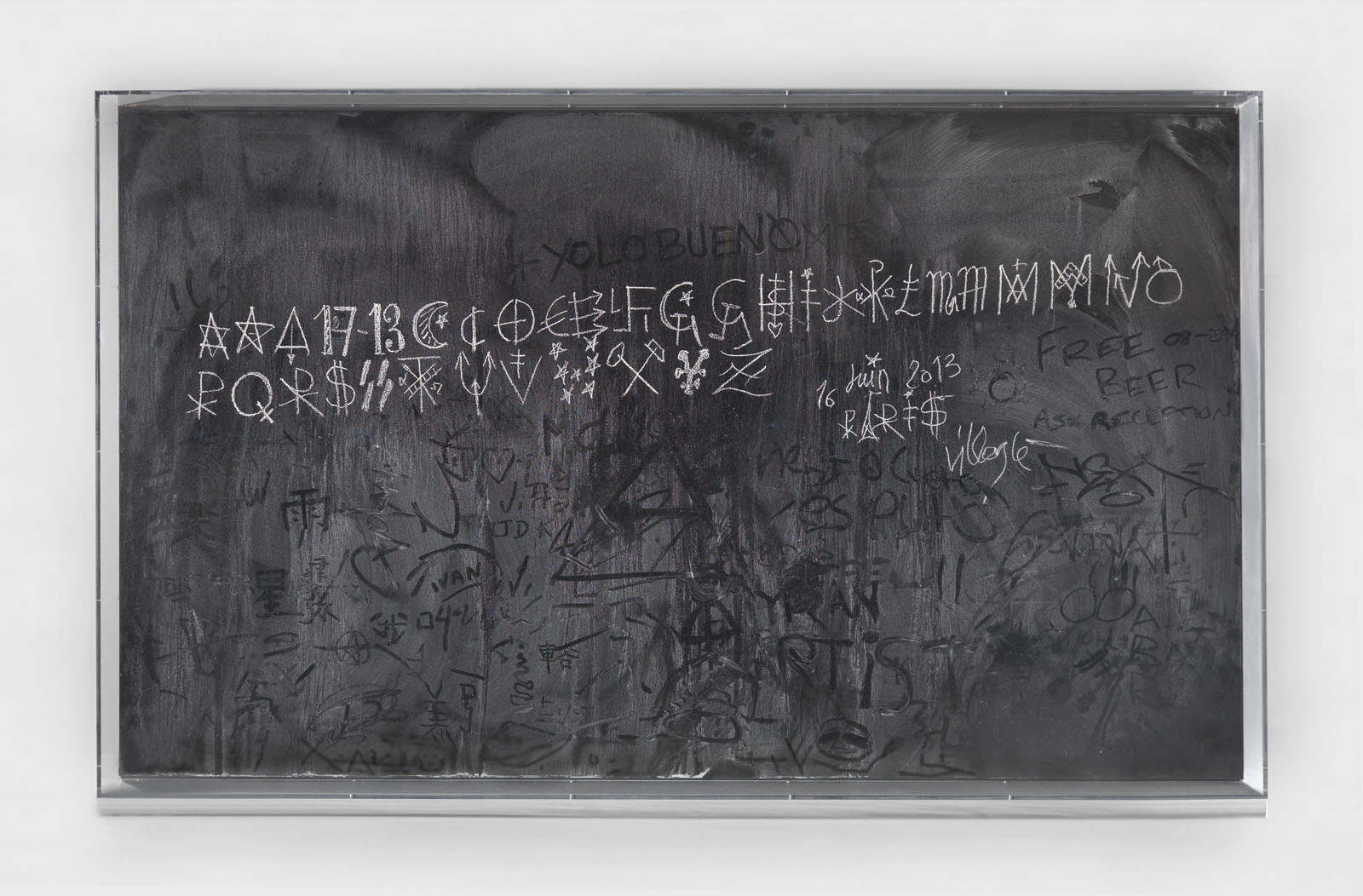

Au palais de Tokyo, nous avons tout de suite commencé à amener des artistes loin de l’espace d’exposition pour qu’ils réalisent des œuvres « cachées ». C’est ce qui deviendra le projet Vandalisme Invisible quelques années plus tard. Dans le cadre de vandalisme invisible, nous avons demandé à Philippe Baudelocque de réaliser et de détruire une série de dessins sur un tableau noir à l’aide de craies et d’éponges. Ce que nous avons filmé cette nuit-là était tellement beau que nous avons décidé d’en faire un projet en soi, d’inviter de manière systématique des artistes pour qu’ils dessinent et détruisent leurs œuvres sur ce tableau noir, dans un même mouvement. C’est ce qui deviendra Tracés Directs.

La beauté du Palais de Tokyo, c’était que l’institution ouvrait à l’époque jusqu’à minuit et à partir de 19 h, il y avait moins d’administration.

On avait déjà fait une exposition (Dans les entrailles du palais secret, Palais de Tokyo, 2012) donc les services de sécurité ne faisaient même plus attention au fait qu’on soit là ou pas.

On a juste continué à aller au Palais de Tokyo après le vernissage et tous les artistes qui sont intervenus par la suite, c’étaient ceux qu’on n’avait pas eu le temps d’inviter correctement dans la première partie de l’exposition, sur le mur.

C’était une manière de les réinviter une seconde fois. Tout le monde pouvait venir sans que l’administration soit en courant. On n’a pas fait de dossier pour présenter ce qu’on allait faire aux différents commissaires d’exposition du Palais de Tokyo. Il n’y avait qu’Hugo Vitrani qui travaillait sur le projet avec nous qui était au courant à l’époque. Inviter Villeglé un dimanche après-midi, le faire travailler sur une échelle alors que la veille, il était tombé et s’était fait mal à la hanche, ne pas être couverts par des questions d’assurance, c’est ce qui avec Fred nous a fait le plus peur !

Ça n’a l’air de rien, un gentil monsieur qui est en train de dessiner sur un tableau noir. N’empêche qu’à ce moment-là, on était en train de prendre un risque administratif délirant et sans en avoir nécessairement conscience. C’est ce qu’on a encore mieux découvert par la suite.

Pour nous, c’était une manière d’expérimenter cette idée. Est-ce que je peux faire du graffiti dans un musée ? Si oui, est-ce que c’est cool ? Qu’est-ce que ça devient après ?

Sabrina : Puisque vous évoquez les questions et difficultés soulevées par le fait de travailler avec une institution patrimoniale, je saisis l’opportunité pour vous demander comment s’est déroulée votre résidence à la Villa Médicis, lieu mythique de la colline du Pincio à Rome (fig. 13) ?

Sowat : Le Palais de Tokyo, ça nous a mis les doigts dans la prise. Je ne veux pas être caricatural, mais l’art contemporain est complexe. On connaissait des choses bien sûr : on connaissait Gordon Matta-Clark par exemple, on connaissait tous ces trucs-là, mais on n’était pas encore spécialistes. Et les deux années qu’on a passé au Palais de Tokyo nous ont vraiment mis les doigts dans la prise dans le sens où on s’est rendu compte qu’on était aussi passionnés que les gens qui étaient en face de nous.

On était aussi accros à l’invisible, à ce qui n’est pas visible dans une œuvre, aux discours et explications que les artistes et commissaires d’exposition construisaient ensemble.

C’était un véritable territoire qui s’offrait à nous puisqu’à notre grand regret, il n’y avait pas grand-chose d’institutionnel concernant le graffiti. C’était comme un terrain vierge. Littéralement d’ailleurs puisque la zone qu’on nous a donnée au Palais de Tokyo, c’était un terrain inoccupé, une issue de secours en réalité ! Notre idée était de réunir des artistes qui venaient de ce mouvement, qui se revendiquaient de ce mouvement et qui ne reprenaient donc pas leur vrai nom [mais leur blaze]. D’ailleurs, on a toujours continué à s’appeler Lek&Sowat, même dans le dossier pour la Villa Médicis !

Ce lieu romain, c’était un territoire vierge, c’était une friche (fig. 14). On s’est dit qu’on allait se faire la Sainte Trinité (rires) ! Après avoir fait le Palais de Tokyo, on pouvait partir à l’assaut de la Villa Médicis. Ça nous a pris du temps d’avoir le courage. Il faut dire qu’on est autodidactes avec Fred, donc ce n’est pas évident de passer un concours comme celui-ci. Cela peut paraître ridicule, mais tu ne passes pas un concours si tu penses échouer. In fine, on a osé le passer ce concours et une fois qu’on l’a eu, la Villa Médicis à son tour nous a donné un territoire vierge.

Lek : Notre force c’est aussi que... Bien sûr on connaît tous ces lieux mais surtout, on n’a pas d’appréhension pour y rentrer. On y va un peu avec nos grosses baskets et on se dit qu’on saute dans le vide, que les idées viendront à mesure que le travail progressera, que les lieux nous dicteront quoi faire. Qu’il s’agisse d’un monument, d’un musée, il y a toujours possibilité de le détourner.

On a fait pas mal de choses éphémères dans le cadre de cette résidence romaine (fig. 15).

C’est vrai qu’à chaque fois, on voit le lieu, on se dit « moi aussi, je suis au même niveau de je ne sais quel artiste ». On s’en fout et au fond, on voit ce que ça donne... C’est ça l’important. On connaît les noms, ça fait briller aux yeux, mais c’est à nous aussi de marquer l’histoire. C’est à nous d’arriver après avec notre vocabulaire, notre façon de faire. L’idée, c’est de ne jamais imiter quoi que ce soit mais de transmettre, de rendre, d’appuyer les choses qu’on a en tête. Et de le faire intelligemment.

Simon : Ce qui était intéressant avec votre résidence à la Villa Médicis, c’est que vous avez pris l’institution à rebours des attentes. Tout le monde s’attendait à ce que vous, graffeurs, fassiez du graffiti et pourtant vous n’en avez réalisé aucun. Vous dépassez ce qu’on attend de vous. Et vous optez en outre, là-bas, pour une réflexion artistique, plastique plus réfléchie, beaucoup plus dense, en travaillant toujours en lien avec l’architecture, avec les espaces, avec le contexte, mais en offrant un travail qui est finalement assez différent.

Lek : Je pense qu’on est aussi en apprentissage. On arrivait, on n’avait pas eu d’atelier où on pouvait exercer nos idées. Et là on s’est dit qu’on allait l’utiliser en tant que tel, l’utiliser en tant que matrice pour de futurs projets. Je pense que c’est ça aussi qui nous permet d’analyser les choses différemment. En faisant un travail classique, sur toile. Souvent, on entend : « Pourquoi des graffeurs font des toiles ou ce genre de truc ? ». Sauf qu’en fait, je dessine énormément chez moi, mais personne ne le voit. Et c’est toujours facile de dire que ce qui est fait dans la rue doit rester dans la rue. Je ne comprends pas. C’est justement toutes ces questions qu’on a souhaité développer. Telle œuvre est faite pour être dans la rue. Telle autre est faite pour être chez quelqu’un et tel projet pour un autre contexte. On met des barrières à chaque chose, mais pour moi, c’est un ensemble. « Est-ce qu’on aime la vidéo ? », « Oui, alors on fait de la vidéo ». « Est-ce qu’on aime la photo ? », « Oui, alors on va faire de la photo ». On ne s’empêche rien. À partir du moment où tu commences à être empêché ou être restreint, effectivement, le lieu peut être plus fort que toi.

Sabrina : En parlant de projets aux « frontières mouvantes » permettant « des ouvertures à tous les possibles », je pense qu’il serait intéressant que vous reveniez un petit peu plus longuement sur le travail que vous avez réalisé au Centre Pompidou en 2019 (fig. 16). Celui-ci va en effet vous permettre non seulement de collaborer en dialogue étroit avec une institution, mais aussi de créer plusieurs pièces abordant des médiums variés, du graffiti à la vidéo.

Sowat : Effectivement, on est en plein dans le sujet ! Je vais essayer de résumer pour faire un court récit d’une longue histoire. On est en 2018 (un an avant le projet). Sophie Duplaix, conservatrice en chef au Centre Pompidou, nous contacte. Elle nous explique qu’il va y avoir des travaux à l’avant du musée, que le public devra alors passer par une autre entrée et qu’un immense dispositif va être créé à l’arrière du bâtiment. Un monstre de 140 mètres de long sur 1,75 mètre de hauteur ! Comme c’est recto verso, il y en a pour 280 mètres ! Elle nous demande de réfléchir à une œuvre sur ce dispositif. Sauf, qu’à l’époque, le dispositif ne ressemble pas à ce qu’il sera finalement. En fait, on nous demande de travailler sur des « palissades anti-graffiti » (fig. 17).

Adrien Guesdon, qui était en charge à l’époque du bâtiment et de la sécurité, nous dit : « Faites ce que vous voulez, mais, par contre, sachez que contractuellement, on va mettre dans le contrat qu’il s’agit de l’endroit le plus vandalisé du Centre Pompidou, ce qui veut dire qu’on ne peut pas garantir la pérennité de votre travail. Ce sera vraiment mis noir sur blanc dans le contrat ». Alors bien sûr, en tant qu’artiste, tu penses que c’est super : tu te dis « emplacement, emplacement, emplacement, le spot qu’on nous donne est guedin » et en même temps... dès le premier rendez-vous, on te dit aussi « tu vas te faire toyer ». En tout cas, on l’interprète comme ça avec Fred !

Et tout en découle. Le déroulement a pris beaucoup de temps mais la réflexion qui nous guide, c’est : comment peut-on faire quelque chose qui puisse réceptionner ce « toy », le sublimer quelque part ?

Fred a eu l’intuition qu’il fallait écrire quelque chose, qu’il fallait créer un rythme graphique d’après des couleurs du Centre Pompidou pour que ça s’intègre in situ. Des aplats blanc et rouge qui sont sécuritaires en dessous, qui sont normés par la ville, mais qui vont aussi avec les couleurs du Centre Pompidou.

Lek, lui, pensait que si quelque chose était écrit, il était possible que le vandalisme reste en partie cantonné à l’intérieur de ces aplats. Écrire quelque chose... d’accord oui mais quoi ? Et puis, depuis un certain temps, il y avait cette phrase qui nous travaillait avec Fred : « J’aurais voulu être un artiste »... Une référence donc à la chanson de Starmania. Mais c’est aussi un clin d’œil à notre statut ainsi qu’à toutes les tensions qu’implique l’institutionnalisation du graffiti. Et d’une manière plus importante, c’est aussi, il me semble, un clin d’œil à ce que plein de gens peuvent ressentir quand ils vont visiter un endroit comme le Centre Pompidou : « J’aurais pu être un artiste. J’aurais voulu être un artiste. J’aurais dû être un artiste ». Bref, pour nous, cette phrase avait plusieurs significations qu’il était bien de mettre à cet endroit précisément.

Mais la phrase « J’aurais voulu être un artiste » ne rentre pas sur 280 mètres de long ! Et de fil en aiguille, on en est venu à penser à l’œuvre qu’on avait fait rentrer dans les collections du musée (Lek & Sowat en collaboration avec Jacques Villeglé), Tracés directs (Tableau noir), 2013, 150 × 250 cm, craie sur tableau noir, collection Centre Pompidou, Paris – Musée national d’art moderne – Centre de création industrielle (fig. 18). Le jour où ils [les conservateurs et conservatrices] nous ont envoyé le document pour nous préciser que l’œuvre allait entrer dans leur collection, il était accompagné d’une phrase extrêmement longue qui correspondait au cartel de l’œuvre. Et la logique sémantique du cartel nous a vachement intéressés. Car pendant des années, ce truc on l’avait appelé « le tableau », puis c’est devenu « Tracés directs » (entre parenthèses « tableau noir ») et là... il y avait en plus les dimensions, la technique, tout un tas d’informations précises et normées. On a trouvé ça hyper intéressant. Et un jour, ça a fait tilt : « voilà on va faire ça ». Puisque le Centre Pompidou ne nous invite pas à travailler à l’intérieur, mais à l’extérieur seulement, puisqu’une fois de plus on est enfermés dehors, et bien on a trouvé ça bien, en retour, de prendre la logique sémantique du cartel pour le descendre dans la rue, le peindre à la bombe. L’ensemble est en lettres noires et l’œuvre a été peinte en remplissage électrique, à la bombe aérosol. Cela peut paraître un petit détail, mais ça ne l’était pas pour nous. Ça nous permettait en effet de peindre de la même manière que lorsqu’on peignait les autoroutes quand on avait 16 ans. Les discussions ont duré des mois, mais on a finalement réussi à faire rentrer cette œuvre et bien sûr, au bout d’un moment, il s’est passé ce qu’on imaginait... Des graffeurs ont commencé à vandaliser l’œuvre. C’est ce qu’on espérait. Des petits tags puis les colleuses (le groupe Collages Féministes) qui sont venues coller plein de choses. Au fur et à mesure des mois, ça n’a fait que se remplir de plus en plus.

Sabrina : Ce dispositif « à plusieurs voix » se crée et s’observe véritablement sur le temps long et il avait lui-même nécessité, à son origine, un travail physique intense de plusieurs jours consécutifs...

Sowat : C’est vrai. En fait, la rue a dû être fermée pour qu’on puisse faire notre intervention et il fallait donc que ce soit au mois d’août. On nous avait octroyé cinq jours d’intervention maximum. Mais qui dit venir au mois d’août, dit quitter nos familles en vacances. Ça n’a l’air de rien, mais ça fait tellement de fois qu’on quitte nos familles en vacances... Bon, mais ça, le Centre Pompidou s’en fout (rires) ! Ça a quand même bien compliqué la tâche ! Et puis, un autre problème – comme toujours d’ailleurs sur ce genre de projet – c’est qu’on demande d’intuiter quelque chose que tu n’as jamais fait. Comment savoir si on va arriver à le terminer en si peu de temps ? D’où l’idée des pochoirs des lettres, d’ailleurs. En travaillant avec des pochoirs, on a réussi à tout finir en 36 heures : une journée entière et une matinée !

Simon : Vous parliez du fait que vous avez été beaucoup « toyés » avec des collages, mais également avec des palissades récupérées, notamment lors d’une manifestation des Gilets jaunes. Pourriez-vous développer la manière dont vous avez perçu ces récupérations ?

Lek : Avec cette intervention artistique, quelque chose de fort s’est produit sur le plan symbolique. Quand on a vu les images, on s’est dit : « Mais c’est parfait ! C’est exactement ça ! ». Lorsqu’on a vu que les palissades composant l’installation avaient servi de moyen de protection, aussi bien chez les keufs que chez les manifestants (fig. 19), on a su qu’on avait touché juste, qu’on était à l’endroit où on a toujours eu envie d’être. Selon moi une œuvre est censée être dans tous les sens ; tu ne peux pas t’en servir. Ce n’est pas fait pour être mis dans un coin, ce n’est pas qu’un pansement. Souvent les réalisations que nous avons produites mettent en exergue les cicatrices de la société au lieu de les dissimuler. C’était vraiment le meilleur des endroits où travailler.

Sabrina : Rappelons que cela se produit un an après le début du mouvement des Gilets jaunes, en décembre 2019...

Sowat : On est le 28 décembre 2019, oui. C’est l’acte 59 des Gilets jaunes. C’est le moment où des Gilets jaunes convergent avec des syndicats, on est en pleine trêve hivernale. Le gouvernement dit qu’il n’y aura pas de manifestations parce que tout le monde est en vacances. Et ce n’est absolument pas ce qui se passe : il va y avoir une grosse manif à Paris et ça va partir violemment en sucette devant le Centre Pompidou. Et nous, on va tout suivre. À ce moment-là, on est en vacances avec Fred et il se trouve qu’on a de bons liens avec le chef de la sécurité qui nous parle sur Whatsapp. Il nous envoie une photo d’une de nos palissades en train de cramer, et il précise : « Regardez ce qui se passe ! ». Par la suite, on va passer trois semaines à éplucher les réseaux sociaux pour récupérer toute cette matière première. Tout ça, on l’a en vidéo, l’œuvre en train de se faire soit détruire, soit ré-agencer, soit quand elle sert de filet de protection pour la police ou pour les manifestants. En somme, l’œuvre en train d’être activée par la manifestation des Gilets jaunes.

Sabrina : Elle sera même « (ré)-activée par les pompiers » qui la remonteront à l’envers ce jour-là (fig. 20)... Une anecdote absolument extraordinaire !

Sowat : En anglais, on dit : « It’s the gift that keeps on giving » ! Et c’est exactement ça : ce projet, ça a été un cadeau qui n’a fait que continuer à nous offrir des choses. On aurait voulu que cela se produise, on n’aurait pas pu l’organiser. On n’aurait même pas pu l’imaginer, l’intuiter, le rêver. Et pourtant, ça s’est passé. Et en plus, avec la magie des réseaux sociaux, on a assisté en live à la destruction d’une partie de l’œuvre... On est en plein dans l’art urbain ! Du mobilier urbain révolutionnaire... dans une ville de révolutionnaires, c’est parfait. Pour des gens comme nous, c’est parfait !

On a même fait un film sur cette journée singulière, il s’appelle Hope et on devrait pouvoir le diffuser bientôt.

Bibliographie :

- Alliot, Bénédicte, Sowat, la mécanique des fluides. Paris : Le Feuvre & Roze, 2019 [96 p.]. Catalogue d’une exposition tenue à la galerie Le Feuvre & Roze, Paris, du 16 mai 2019 au 15 juin 2019.

- Cabrera, Élodie, « Pleins feux sur Médicis », Polka, no 35 (août 2016) : 138-147.

- Castelbajac, Jean-Charles de, Sowat, Ars Longa Vita Brevis. Paris : Le Feuvre & Roze, 2015. Catalogue d’une exposition tenue à la galerie Le Feuvre & Roze à Paris du 23 avril 2015 au 6 juin 2015 [84 p.].

- Dufrêne, Thierry [dir.], État de l’art urbain, Oxymores III, actes du colloque tenu à Paris, Grande halle de la Villette, 13-14 octobre 2016. Paris : ministère de la Culture et de la Communication, 2017 [158 p.].

- Flandrin, Antoine et Thomas von Wittich, Vandals in Paris. Langenhagen : The Grifters, 2022 [336 p.].

- Lek et Yko, Nothing but letters : releasing the alphabet. Paris : Alternatives, 2009 [240 p.].

- Lek et Sowat, Mausolée, résidence artistique sauvage. Paris : Alternatives, 2012 [256 p.].

- Lek et Sowat, Travaux d’intérêt général : peintures monumentales le long de l’autoroute du soleil. Ivry-sur-Seine : Terrain vague, 2018 [98 p.].

- Sarthou-Lajus, Vincent, Sowat, Tempus Fugit. Paris : Le Feuvre & Roze, 2016 [123 p.]. Catalogue d’une exposition tenue à la galerie Le Feuvre & Roze, Paris, du 18 novembre 2016 au 17 décembre 2016.

- Vasset, Philippe, « Lek & Sowat, infiltration de peinture », Palais, no 24 (octobre 2016): 32-52.

- Vitrani, Hugo, Lek et Sowat, Underground Doesn’t Exists Anymore. Paris : Manuella, 2016 [339 p.].